2025年10月14日にWindows 10のサポートが終了し、多くの企業ですでにWindows 11の本格運用が始まっています。今、企業の関心は更新管理の課題に集まっており、月1回のペースで配信されるWindows Updateの更新プログラム適用は、セキュリティ強化のために必須の作業ですが、運用の現場では様々な問題に直面しています。

「更新プログラムの配信そのものができていない」「更新プロセスが失敗したままの状態を放置している」「膨大な社内PCの適用状況を把握できずに困っている」など、課題を抱えたまま運用をしている企業も少なくありません。

本コラムでは、実際に現場で起きているWindows 11の更新管理に関する7つの具体的な課題を例に挙げ、社内の解決方法や外部サービスを活用した解決策を紹介します。

まず、現場でよく起きる課題に対し、社内のIT担当者が解決する方法を紹介します。

1.ユーザーがアップデート作業をしない

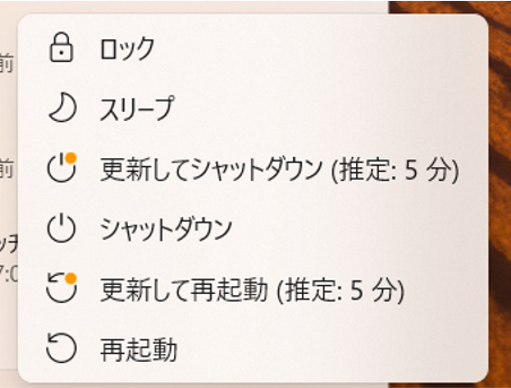

まず1つめの課題として、Windows 11 の更新画面に表示される選択肢が複雑なことが挙げられます。「シャットダウン」「再起動」「更新してシャットダウン」「更新して再起動」といった選択肢が並んでいますが、ユーザーが「更新して~」を選択しないと、アップデートが完了しません。わずか5分ほどの作業ですが、忘れてしまったり面倒に感じたりする人が多いのが実情です。その結果、更新が適用されずにセキュリティリスクが放置されてしまうこともあります。

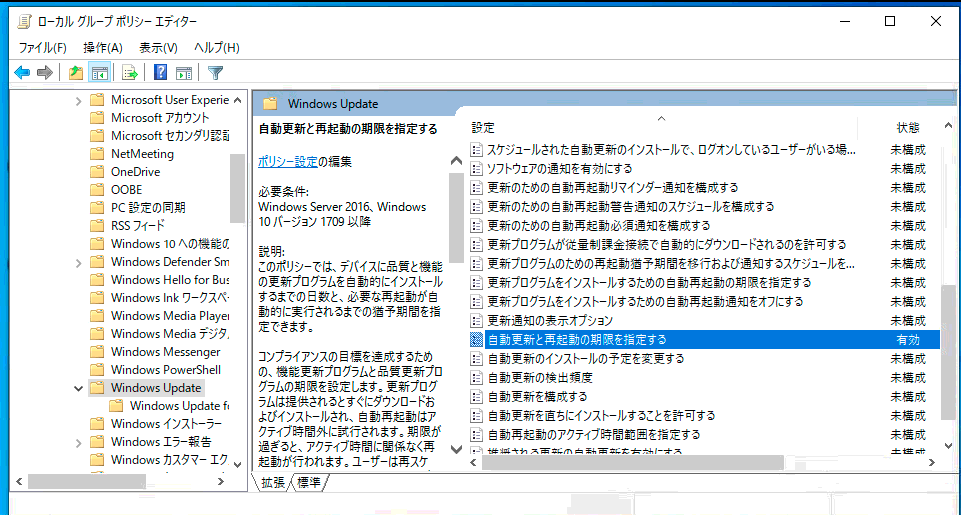

この課題に対して、IT担当者ができる解決策の1つが「グループポリシー」の設定です。コンピューターの構成 > 管理用テンプレート > Windows コンポーネント > Windows Update から、「自動更新と再起動の期限を指定する」を有効化すれば、ユーザーの手動操作を必要としないアップデートが可能になります。

更新プログラムの配信タイミングの課題にも、同様にグループポリシーの設定が有効です。自動的に再起動してアップデートをインストールする設定を行えば、ユーザーの手動操作を待つことなく、確実に更新が適用されるようになります。

強制的な再起動を伴うため、ユーザーの同意なしに更新が適用される点には一定の課題もありますが、セキュリティ面での利点が大きいといえます。Windows 11 の管理において、このようなグループポリシーの活用をご検討いただくことをおすすめします。

2.パッチ適用後にPCの調子が悪くなる

ふたつめの課題は、更新プログラム適用後の不具合についてです。更新プログラムの適用後、予期せぬ不具合が発生し、システムが不安定になることがあります。例えば、特定のアプリケーションが動作しなくなったり、システムの動作がおかしくなったりするケースです。このような場合、迅速に元の状態に戻すための「更新プログラムのアンインストール」が有効な解決策となります。

適用された更新プログラムをアンインストールすることで、システムは不具合発生前の状態にロールバックされます。これにより、一時的な問題であれば、多くの場合、事象を解決することが可能です。

しかし、より重要なのは、更新プログラムの適用前に「情報収集」を徹底することです。Microsoftは毎月、既知の問題に関する情報を公式サイトで公開しています。この「既知の問題」を確認することで、適用しようとしている更新プログラムによって発生する可能性のある問題を事前に把握し、リスクを回避することができます。また、公式の情報は出ていない不具合情報がSNSなどに出ている場合もあるので、幅広く情報収集することをお勧めします。更新プログラム適用前にこれらの情報を確認する運用は、IT管理において不可欠と言えるでしょう。

3.更新プログラムの適用に失敗する

Windows 11 (24H2)へのバージョンアップ後、更新プログラムの適用に失敗するというものです。この場合、ログの確認が解決への鍵となります。

具体的には、Windows Updateのログ、CBSのログ、イベントビューアーなどを確認することで、エラーコードが記載されており、その内容から失敗の原因が明らかになることがあります。

また、24H2へのアップデートが失敗する背景として、前提となる累積更新プログラムがインストールされていないことが知られています。そのため、アップデートの前に、この累積更新を適用することで、エラーを回避できる可能性があります。

つまり、ログの確認と、前提となる更新プログラムの適用が重要な対策となります。これらの点をチェックし、必要な対応を行うことで、Windows 11 (24H2)への円滑なバージョンアップが期待できるでしょう。

4.監査対応

社内監査や外部監査において、全体の更新プログラム適用状況の報告が求められるという課題もあります。企業全体のPCに対して更新プログラムの適用ができている状況を把握し、サマリーする必要があります。

WSUS(Windows Server Update Services)を使っている場合、管理コンソールからは一定のレポートを出力できますが、データの粒度が粗く、詳細な分析には専門的な知識が必要になります。例えば、WSUSのデータベースを直接参照したり、PowerShellを使って分析したりするといったスキルが求められます。

そのため、更新プログラムの適用状況をより簡単にサマリーできる製品の導入をおすすめします。こうした製品には、初心者でも使いやすい包括的なレポーティング機能が備わっているため、手動での分析に比べて運用負荷を大幅に軽減できます。監査対応においても、迅速かつ正確な報告が可能になります。

これまで見てきた通り、Windows 11 の更新プログラム管理には様々な課題があり、大変な作業となっています。これらの課題を整理すると以下のようになります。

- ユーザーが更新プログラムの適用を先延ばしにしてしまう

- 更新適用後に不具合が発生し、ロールバックが必要となる

- 24H2へのアップグレード時にエラーが発生する

- 全体の適用状況を把握し、監査に報告する必要がある

これらの課題に対処するには、最適な配信ツールの選定や、定期的な更新適用、未適用PCの追跡など、継続的な運用管理が重要です。しかし、この運用管理は煩雑で大変な作業となります。Windows 11の配信ツールを導入しても、それだけでは課題は解決されません。やはり、運用管理が非常に重要になってくるのです。

そこで、SCSK Minoriソリューションズでは、Windows Updateの更新プログラム運用を代行する「aider Cast(イディキャスト)」というサービスを提供しています。更新プログラムの管理からレポーティングまで、専門家がトータルで支援することで、組織の負荷を大幅に軽減できます。

具体的な例を用いて、現場の課題を弊社のサービスを利用して解決する方法をご紹介します。

1.更新プログラムの適用が後回しになる

更新プログラムの適用をしないことによるセキュリティの不安はあるものの、実際の現場では更新プログラム適用をためらう状況が多く見られます。その原因の1つは、更新プログラムを適用してしまっても大丈夫なのか判断がつかず、適用に躊躇してしまうことにあります。相談する先がなかったり、どこに問い合わせてよいかわからなかったりするため、踏み切れずに結局更新プログラム適用を先延ばしにしてしまう、といった具合です。

また、忙しいIT担当者にとっては、更新プログラム自体に不具合がないか確認する時間的余裕がないのも課題となっています。結果として、セキュリティ強化の施策である更新プログラム適用が後手に回ってしまうのです。

こうした課題に対し、aider Castの運用管理サービスでは、IT担当者様に代わって更新プログラムの不具合情報を事前に調査し、動作検証を行います。既知の問題だけでなく、SNSやニュースサイト等に掲載されている非公式の不具合についても情報収集し、適用可否の判断材料を得ていきます。システム管理者様だけで判断する必要はなく、aider Castの運用チームがお客様環境に応じて、更新プログラムの適用可否判断のサポートを行います。一緒に検討することで、より安全に更新プログラム適用の可否について協議、判断をすることが可能です。

2. 更新プログラムの適用状況が把握できていない

パッチの配信は実施しているけれど、全てのPCに更新プログラムが適用されたかの進捗確認や完了確認まで行えていないというケースもあります。また、月次の更新プログラムは配信しているものの、緊急パッチまでは対応できていないというIT担当者もいます。タスクとしてパッチ配信は実施できているが、社内のPCの適用状況はバラバラで実態は誰も知らない。このような状況では、Windows updateのセキュリティ面の課題は解消されません。WSUSの場合、更新プログラムの適用状況を可視化する機能はあるものの、運用には工夫が必要です。このことから、これらの課題は特にWSUSユーザーに多く見られます。

aider Castでは、未適用のPCを確認し、確実にフォローアップすることで、未適用を可能な限り0に近づけていきます。aider Castのチームが定期的に未適用状況を把握し、未適用PCのユーザーに働きかけるなど、確実な適用完了を支援します。緊急パッチが出た際にも迅速に対応し、お客様に通知するなどして、セキュリティ対策を漏れなく行えるようサポートします。 また、アップデートが失敗したり何かしらの不具合がでたりしたユーザーには、エラーの原因を個別に調査し、担当者が適用完了までサポートします。更新プログラムの適用状況については、月次でサマリーをまとめ、メールでの定期レポートや、必要に応じた個別の課題管理などを行います。

3.回線トラフィックの負荷が高い

これもWSUSユーザーに多い課題です。拠点が複数ある場合、拠点によっては回線が細いため、更新プログラムの配信をそのままWSUSで行うと通信が遅くなる課題がありました。WSUS自体で配信タイミングの制御は一定程度できますが、細かな制御は技術的に難しく、IT担当者の悩みの種のひとつでした。

aider Castが利用する配信ツール「Unifier Cast」には分散配布機能があるため、数GBにも及ぶ更新プログラムの容量を、数MB単位に分割して配信することができます。これにより、細い回線環境でも滞りなく配布が可能となるのです。

さらに、WSUS利用の場合は拠点ごとにダウンストリーミングサーバーの配置が必要でしたが、aider Castではそうした拠点サーバーが不要になるため、サーバー構築やそれらのメンテナンス費用の削減にもつながります。

このように、aider Castは、パッチ適用の可否判断支援、未適用PCの管理、配信負荷の軽減など、IT担当者の課題を包括的に支援するサービスです。

これらの煩雑な運用管理業務をaider Castのチームがサポートすることで、IT担当者様の負荷を大幅に削減することができます。更新プログラムやパッチ適用状況の管理、不具合対応、レポーティングなど、日々の業務から解放されることで、貴重な時間を本来の業務に充てることができるようになります。aider Castの活用により、セキュリティ強化とIT部門の生産性向上を同時に実現できるのです。

Windows 11の更新管理に課題をお持ちのIT担当者様は、ぜひSCSK Minoriソリューションズまでお気軽にお問い合わせください。